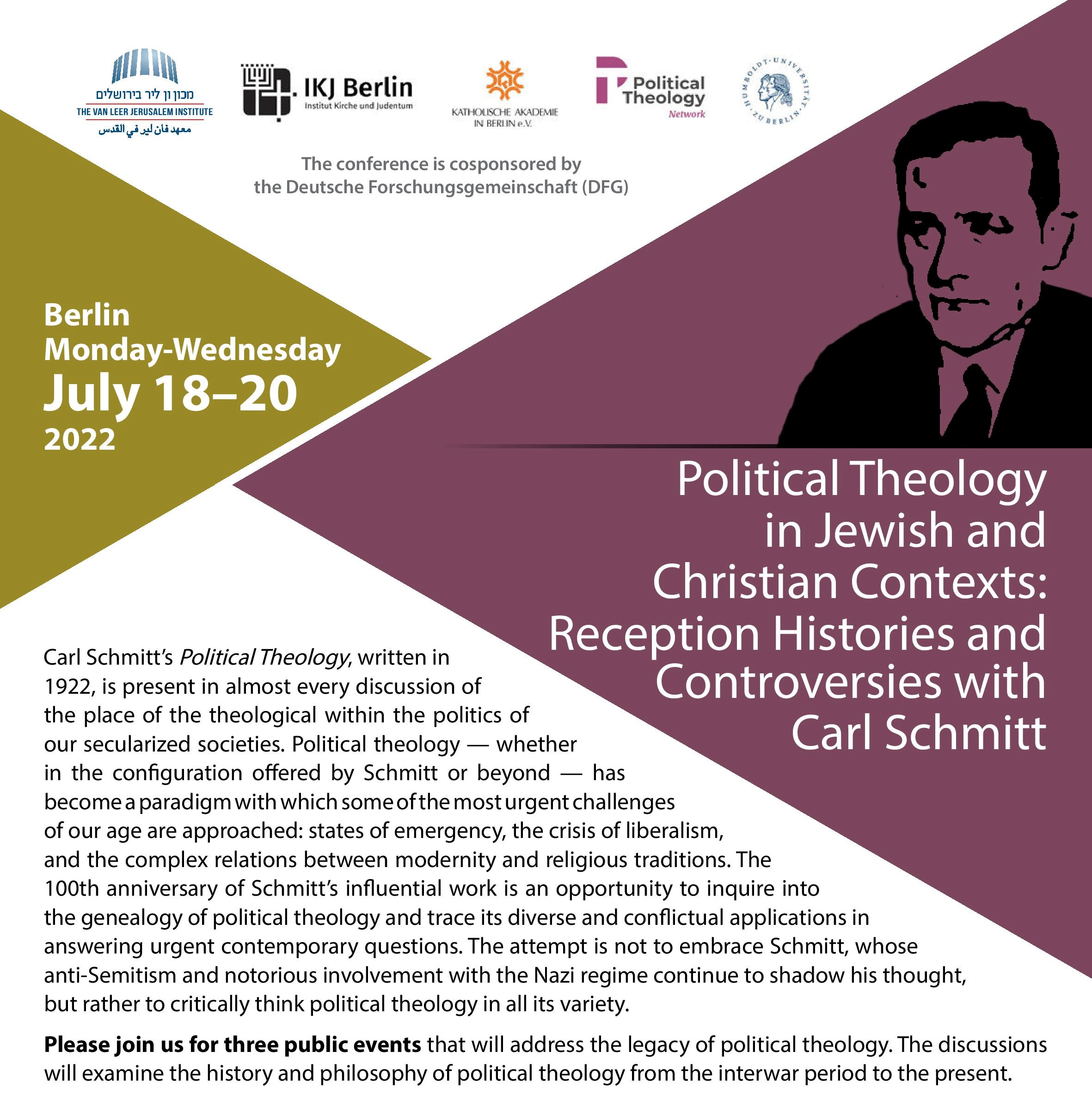

Political Theology in Jewish and Christian Contexts: Reception Histories and Controversies with Carl Schmitt

Trotz Jürgen Habermas‘ Mahnung, dass die Beschäftigung mit Schmitt lediglich eine Einstiegsdroge in den Traum vom starken Staat sei, bestimmt Schmitts Denken weiterhin zeitgenössische Diskurse – sowohl auf der Linken wie auf der Rechten.

Mit unverminderter Dringlichkeit stellt sich die Frage, ob die säkulare Moderne eine Fortsetzung des Christentums ist, vielleicht sogar die beste und reifste Frucht der christlichen Tradition, oder ist sie vielmehr eine Häresie, eine verdrehte Abschweifung von der orthodoxen Lehre? Und welcher Raum bleibt im Zusammenspiel von Theologie und Politik in der westlichen Zivilisation für nicht-christliche Traditionen, für ihre Theologien und ihre Politik? Ist schließlich jeder Bezug auf Schmitts Paradigma dazu verdammt, so zu enden wie er selbst, nämlich als Nazi, Totalitarist, Antisemit?

In Kooperation zwischen Katholischer Akademie Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, dem Van Leer Institute Jerusalem und dem Political Theology Network der Villanova University, sowie unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), versammelt die Konferenz während drei Tagen Forschende aus Israel, den USA und Europa, um die jüdische und christliche Rezeption Carl Schmitts neu zu erkunden.

Abends sind Sie jeweils herzlich zu öffentlichen Podiumsgesprächen eingeladen. Diese können Sie auch als Livestream über Youtube verfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Vorträge in englischer Sprache stattfinden.

Öffentliches Podiumsgespräch am Montag, 18. Juli 2022, um 19:30 Uhr (Senatssaal, Unter den Linden 6):

Prof. Christoph Schmidt (Hebrew University of Jerusalem): Carl Schmitt and the Dialectics of Theology and Secularisation – or: the Two Bodies of the Subject

Moderation: Prof. Karma Ben Johanan (Humboldt University of Berlin)

Öffentliches Podiumsgespräch am Dienstag, 19. Juli 2022, um 19:30 Uhr (Senatssaal, Unter den Linden 6):

Prof. Christian Polke (University of Göttingen): In the Long Shadow of Carl Schmitt: Protestant Theology and the Drama of the German Past

Prof. Leora Batnitzky (Princeton University): The Absence of Redemption: Galut, Martyrdom, and Deferment in Twentieth-Century Jewish Political Theology

Moderation: Dr. Stephan Steiner (Catholic Academy of Berlin)

Öffentliches Podiumsgespräch am Mittwoch, 20. Juli 2022, um 18:00 Uhr (Tieranatomisches Museum an der Charité):

Prof. John Milbank (University of Nottingham): From Schmitt to Agamben: The Theme of Divine Government

Prof. Vivian Liska (University of Antwerp): Carl Schmitt contra German-Jewish Critical Modernism

Moderation: Prof. Shai Lavi (The Van Leer Institute Jerusalem)